Sik-Sik. Intervista a Valeria Della Valle

16 Maggio 2022

«Una stagionata esordiente»: intervista a Valeria Della Valle

di Mattia Rizzi

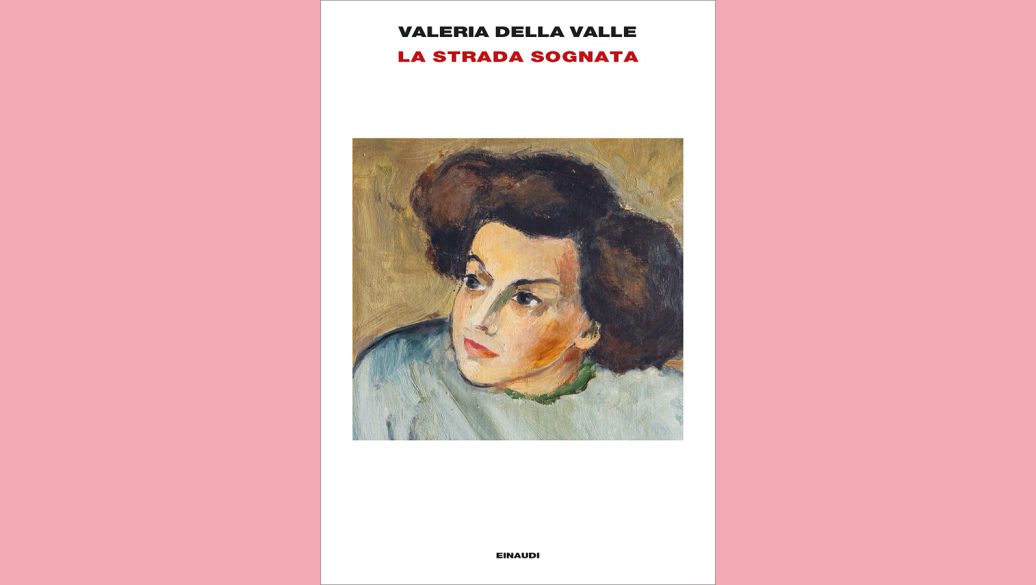

Via Margutta si snoda tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Botteghe d’artigiani e gallerie d’arte si susseguono l’una dopo l’altra, creando un’atmosfera unica che difficilmente ci saremmo aspettati di respirare entro il Café Rouge del Teatro Franco Parenti. Eppure, quando Valeria Della Valle è venuta a presentare il libro La strada sognata, l’impressione è stata proprio quella di immergersi in Vacanze romane. In dialogo con lo scrittore Filippo Tuena, i due amici hanno ricordato gli anni trascorsi in quella strada alle pendici del Pincio, e per un’ora anche il pubblico ha avuto il privilegio di poter viaggiare altrove con la propria immaginazione.

Il libro di Valeria Della Valle è una raccolta di racconti in cui la memoria si mescola all’invenzione: il resoconto di un microcosmo internazionale di restauratori, corniciai e artigiani che aveva scelto di vivere come una comunità eterogenea e multiforme. Nell’opera, via Margutta (la «strada sognata» del titolo) è solo allusa e mai dichiarata, così come non vengono mai fatti i nomi dei tanti artisti che vi hanno abitato. Tuttavia ciò basta per dare l’idea di quell’humus ribollente, restituito anche grazie allo stile di Della Valle, paragonato da Tuena a quello della giornalista Irene Brin, che nelle sue opere seppe ricostruire un’epoca solo attraverso il proprio modo di scrivere.

La strada sognata di Valeria Della Valle è un libriccino chiaro, come il lessico che lo sorregge; intimo, come i racconti che lo compongono; sincero, come l’intento che lo anima. Nell’attesa che trovi il suo posto nelle vostre biblioteche, noi di Sik-Sik abbiamo posto qualche domanda all’autrice.

Nei Ringraziamenti del libro si definisce una «stagionata esordiente»: come giudica la sua prima esperienza da narratrice?

È stata una bella avventura, perché cominciare quando non si è più giovani – soprattutto se di mestiere si fa la linguista (ride) – presuppone un bell’esercizio di modestia: distruggere tutto quello che si crede di sapere e ripartire utilizzando una lingua molto diversa da quella della saggistica ma che deve comunque arrivare al lettore. Due mondi diversi.

Come mai ha scelto la forma del racconto?

Ho deciso di frazionare i racconti in modo che possano anche essere letti autonomamente, dedicando ognuna delle storie a una situazione o a un personaggio particolare che torna però anche nelle altre. Infatti sono dieci racconti che poi si incatenano e complessivamente diventano un romanzo.

Voi linguisti vi impegnate da sempre – e forse più di altri – nella terza missione. Scrivere un’opera del genere può essere considerata parte di questa attività?

Sì, penso di sì. Mi sono chiesta spesso quale fosse la lingua più adatta per scrivere questi racconti e alla fine la risposta resta sempre la stessa: credo molto in un tipo di scrittura semplice. Senza paragonarmi a lei, penso a una scrittrice come Natalia Ginzburg, che aveva fatto dell’essenzialità la sua misura. Ecco, vorrei arrivare anche io a questa stessa misura. Credo che sia anche una forma di rispetto nei confronti non solo dei lettori ma anche della lingua italiana. La lingua italiana forse non ha bisogno di eccessi di aggettivi, di parole difficili, perché è bellissima anche nella sua estrema semplicità.

Accademia, radio, televisione e adesso anche narrativa…dove si sente più a suo agio?

Direi in tutte quelle che ha nominato (ride). Certamente alcune attività, come quella della radio o della televisione – e quindi la divulgazione –, sono anche molto divertenti, perché mi permettono di entrare a contatto con tante persone, spettatori e tele-spettatori. Invece l’esperienza del romanzo e dei racconti è solitaria, pur avendo comunque il risultato di arrivare ai lettori, raggiungendo così un pubblico molto ampio di sconosciuti.